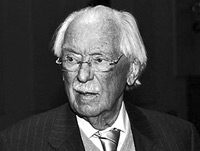

Сергей Владимирович Михалков (родился 13 марта 1913 г. в Москве) - русский советский писатель и общественный деятель, академик АПН СССР (1971), заслуженный деятель искусств РСФСР (1967), Герой Социалистического Труда (1973). Окончил Литературный институт им. М. Горького (1937). Печатается с 1928 г. Огромной популярностью у нескольких поколений читателей пользуются детские стихи Сергея Михалкова, а поэма «Дядя Степа» стала детским бестселлером на все времена.

В 1939 г. он был призван в ряды Красной Армии и участвовал в освобождении Западной Украины, впервые попробовав свои силы во фронтовой печати. В 1941-1945 гг. - военкор фронтовых газет, автор многочисленных очерков, рассказов, сатирических стихов и фельетонов, текстов боевых плакатов и листовок. Автор прекрасных лирических стихов о войне.

С 1945 года - член правления, а с 1967 года - секретарь правления Союза писателей РСФСР. С 1970 по 1990 год - председатель правления Союза писателей РСФСР.

С 1962 года по настоящее время - главный редактор сатирического киножурнала «Фитиль».

Большую популярность у взрослых и детей приобрели злободневные и острые басни Сергея Владимировича. Михалков - автор пьес для детского театра: «Том Кэнти» (1938), «Особое задание» (1945), «Красный галстук» (1946), «Я хочу домой!» (1949), «Зайка-зазнайка» (1951), «Сомбреро» (1957), «Дорогой мальчик» (1971) и др.; пьес для взрослых: «Илья Головин» (1950), сатирических комедий «Охотник» (1956), «Дикари» (1958), «Памятник себе...» (1959), «Раки и крокодил» (новая редакция 1960), «Эцитоны бурчелли» (1961) и др. Является автором ряда сценариев как игровых художественных, так и мультипликационных фильмов.

Лауреат Ленинской (1970) и Государственных премий СССР (1941, 1942, 1950, 1978).

Автор гимнов СССР (1943 - в соавторстве с Г. Эль-Регистаном, 2-я редакция - 1977) и Российской Федерации (2000).

Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, другими орденами и медалями.

В настоящее время - председатель Исполкома Международного сообщества писательских Союзов (правопреемника Союза писателей СССР), объединяющего 64 писательские организации России, ближнего и дальнего зарубежья.

Полковник в отставке.

В первые дни Великой Отечественной войны я, как командир запаса, в числе многих писателей и поэтов был мобилизован для работы в армейской печати. Работал на Южном фронте в красноармейской газете «Во славу Родины», затем в газете «Сталинский сокол». Выполняя задания своей редакции в действующей армии, я писал очерки, заметки, политические стихи, подписи под карикатуры, юмористические рассказы.

После войны меня тысячу раз спрашивали: «Ваши стихотворения про войну - это действительно то, что вы испытали, видели, или это написано по чьим-то рассказам?»

Никаких «или»! С чистой совестью, как о самом святом, могу сказать: все мои фронтовые стихотворения про детей ли, про войну - это я сам, мои переживания, мои радости и боли, то, что прошло через мое сердце... В 1942 году я писал:

Крест-накрест синие полоски

На окнах съежившихся хат.

Родные тонкие березки

Тревожно смотрят на закат.

И пес на теплом пепелище,

До глаз испачканный в золе.

Он целый день кого-то ищет

И не находит на селе...

Накинув старый зипунишко,

По огородам, без дорог,

Спешит, торопится парнишка

По солнцу - прямо на восток.

Никто в далекую дорогу

Его теплее не одел,

Никто не обнял у порога

И вслед ему не поглядел.

В нетопленой разбитой бане

Ночь скоротавший, как зверек,

Как долго он своим дыханьем

Озябших рук согреть не мог!

Все видевший, на все готовый,

По грудь проваливаясь в снег,

Бежал к своим русоголовый

Десятилетний человек.

Он знал, что где-то недалече,

Быть может, вон за той горой,

Его, как друга, в темный вечер

Окликнет русский часовой.

И по щеке его ни разу

Не проложила путь слеза:

Должно быть, слишком много сразу

Увидели его глаза!

(«ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК», 1942 г.)

Все это я видел и прочувствовал сам.

На войне к чему придумки? Когда и так со всех сторон - такие жуткие подробности, такие детали человеческих отношений! И до предела обостренное писательское зрение, оголенные чувства требуют - запечатлеть, рассказать... Вот, например, стихотворение «Солдатик» - ведь я сам испытал то, о чем в нем написано:

«Солдатик мой, касатик мой,

Товарищ дорогой,

Я своего ждала домой,

А вот зашел другой.

Зашел: «Хозяйка, есть попить?» -

«Найдется, в добрый час.

Кого встречать, кормить, поить

Сегодня, как не вас!»

«А можно валенки разуть,

У печки просушить?

Да крепкой ниткой как-нибудь

Шинель в плече зашить?

Летела пуля - порвала,

И надо же задеть!

Как будто в поле не могла

Сторонкой пролететь!»

«С утра в печи дрова горят,

Чтоб ты обсохнуть мог.

Садись к огню, сушись, солдат,

Снимай, солдат, сапог!..»

Перечитываю это стихотворение и вспоминаю, вспоминаю. Вспоминаю, где и как это было со мной. И знаю, что именно так было со всеми нашими солдатами, во всех хатах.

Я видел на фронте проявления поразительного солдатского мужества и терпения. Именно эта великая воля к победе всего нашего многострадального и многонационального народа и разнесла вдребезги могучую отлаженную громадину немецкого фашизма.

Я навсегда запомнил тот торжественный день, потому что участвовал в захоронении останков Неизвестного солдата у Кремлевской стены, у Вечного огня. И позднее я много-много раз приходил к этому святому для меня месту, подолгу стоял перед монументом, у подножия которого выбита надпись:

«ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО - ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН».

Я счастлив, что это мои слова, что в 1962 году именно я выиграл открытый конкурс на лучшую надпись для этого монумента и тем самым как бы воздал личные почести всем со славою погибшим в Великой Отечественной войне советским солдатам, которых - без различия чинов и званий - считаю своими однополчанами.

|